Quella premiata con l’Oscar per la Best Cinematography (Miglior Fotografia) è un’arte particolarmente complessa, la cui importanza è direttamente proporzionale allo spazio lasciato dal regista allo specialista che ne è responsabile, cioè il direttore della fotografia. Questo fondamentale ruolo, tanto tecnico quanto creativo, in casi estremi può infatti arrivare a prendere la maggior parte delle decisioni sull’inquadratura, l’illuminazione del set, i movimenti di macchina, le lenti da utilizzare, le impostazioni di ripresa e addirittura l’interazione dei talent con lo spazio. Per questo motivo Vittorio Storaro, storico cinematographer italiano con all’attivo tre Premi Oscar, storcerebbe il naso alla definizione stessa con cui si fa riferimento in Italia a questo ruolo, dato che conduce da anni una battaglia culturale per diffondere la definizione di “autore della fotografia cinematografica“.

Osservando il lavoro del vincitore dell’ambita statuetta agli Oscar 2018, Roger Deakins, non ci sono infatti dubbi sulle vette di autorialità che può raggiungere questa rispettata figura. Dopo una carriera preclara che l’ha reso un punto di riferimento nella storia del cinema mondiale – e dopo 13 nomination agli Academy Awards a cui non è corrisposta alcuna vittoria – con Blade Runner 2049 finalmente Deakins ha visto riconosciuta dall’AMPAS la straordinarietà del proprio sguardo.

Così come il geniale regista Denis Villeneuve (con cui ha collaborato a stretto contatto) ha cercato una propria strada creativa al di fuori dell’ombra lunga di Ridley Scott, così Deakins ha evitato in tutti i modi di imitare la fotografia di Jordan Cronenweth (pur rimanendovi coerente) e ha trovato un proprio percorso originale, inventando immagini indimenticabili.

Questo eccellente tandem creativo è giunto alla visione estetica dietro Blade Runner 2049 nel corso del lunghissimo lavoro preparatorio per il film, fatto di interminabili brainstorming a quattr’occhi in quel di Montreal; cui è poi seguito un altrettanto lungo lavoro di storyboarding in cui è stato coinvolto anche lo scenografo Dennis Gassner.

Cerchiamo ora di capire meglio perché il lavoro svolto da Roger Deakins per Blade Runner 2049 è così straordinario, e proviamo a entrare nella mente di questo geniale direttore della fotografia che ormai professa la morte della pellicola a favore del cinema digitale (ha girato il film che gli è valso l’Oscar in formato 3.4K Open Gate ARRI Raw su ARRI Alexa XT con lenti Zeiss Master Primes, optando in condizioni di scarsa manovrabilità per le ARRI Alexa Mini).

IL DIGITALE, LE LENTI SFERICHE E UNA COMPOSIZIONE FREDDA E RIGOROSA

Blade Runner 2049 è straordinariamente contemporaneo nel cogliere (e anticipare) lo spirito del tempo presente e futuro, non solo per via della sua monumentale sceneggiatura o per gli straordinari set disegnati da Gassner, ma anche per l’idea tecnica di cinema che propone.

Villeneuve, come già fatto per Sicario, ha chiesto a Deakins – che ne è stato ben felice – di utilizzare lenti sferiche. Semplificando, possiamo dire che le lenti sferiche su una macchina da presa digitale tendenzialmente vengono evitate, per via della grandissima pulizia e definizione, che creano un’immagine ‘fredda’ e ‘artificiale’. La tendenza attuale (con le dovute eccezioni) è infatti quella di prediligere alle sferiche le lenti anamorfiche, che – oltre a un aspect ratio nativo diverso – offrono un aspetto più ‘morbido’, una ridotta profondità di campo (quella che contribuisce a un primo piano a fuoco con uno sfondo molto sfocato, per i profani), e una maggiore presenza di lens flare (quei bagliori invasivi che, per capirci, caratterizzano il cinema di J.J. Abrams e Michael Bay). Tutte caratteristiche che in qualche modo rimandano al passato ma amatissime dal pubblico, e che Villeneuve e Deakins rifuggono con grande coraggio.

Non è infatti la freddezza che spaventa i due: forti da una parte di una storia emozionante e dall’altra della capacità di costruire atmosfere che rapiscono, regista e direttore della fotografia decidono di raccontare la disumanizzazione e l’inversione delle prospettive attraverso uno sguardo sì pittoricistico, ma statico e incombente.

Non solo spesso mantengono una prospettiva che sottolinea la sproporzione tra uomini (e replicanti) rispetto all’ambiente che li circonda, ricorrendo a grandangoli e a una profondità di campo ricercata con la forza negli edifici ciclopici e nei lunghi corridoi, ma optano per una precisione quasi robotica.

Le inquadrature perfettamente pesate orizzontalmente sono uno dei punti fermi del linguaggio del film, che spesso cede anche alla tentazione della simmetria pura o di un’asimmetria spinta ma elegante e ordinata. Se però la camera è sovente allineata al piano orizzontale, in taluni casi è esplicitamente disallineata rispetto all’orizzonte. Nel film infatti è presente una tendenza a inclinare il piano verticale allo scopo di rendere più forti le scene che raccontano la perdita del controllo da parte del protagonista – fino al meraviglioso momento in cui giace sulle scale innevate, inquadrato dall’alto.

Questo linguaggio fatto di grande rigore formale, costruito anche lasciando la camera immobile sull’Aerocrane con testa Power Pod (immancabili nel set up di Deakins) o accompagnandola in avanti o lateralmente in impercettibili carrellate, è però solo una parte del codice estetico di Blade Runner 2049, che è costruito in modo altrettanto – e ancor più – meticoloso attraverso l’uso del colore.

IL CODICE CROMATICO OLTRE L’ORANGE AND TEAL: UN COLORE PER OGNI SIGNIFICATO

Blade Runner 2049 è una continua esplosione di colore, una sinfonia perfetta che rapisce lo spettatore dal primo all’ultimo frame. Nel film però il colore non è un mero strumento estetico, ma è una parte fondamentale del linguaggio filmico, che aiuta subliminalmente lo spettatore a individuare i temi di una narrazione altrimenti tanto complessa da risultare labirintica.

Nel cinema moderno c’è un particolare abbinamento di colori che, funzionando incredibilmente bene in camera, è diventato una costante della maggior parte delle grandi produzioni hollywoodiane: parliamo dell’ormai imprescindibile orange and teal (in italiano, arancione e tè blu), che caratterizza il color grading di un’infinità di blockbuster e in certi casi (si pensi ad esempio a Mad Max: Fury Road o Tron: Legacy) diventa una parte fondamentale dell’esperienza visiva.

L’arancio e il tè blu (conosciuto anche come foglia di tè) vengono solitamente abbinati nella stessa scena perché, essendo complementari, creano un contrasto molto piacevole per l’occhio umano; ma sulla tavolozza di Deakins – estesi con la gamma dei rispettivi colori analoghi – raccontano due realtà completamente separate: quella di un mondo senza speranza e disumanizzato (il blu-verde) e quella di un mondo che è in contatto con un ‘miracolo’ (il rosso-arancio, ma anche il giallo). Il punto di partenza e quello di arrivo dell’arco narrativo del protagonista K; due dimensioni apparentemente inconciliabili che si incontrano pienamente in una sola scena, quando il personaggio di Ryan Gosling decide di sacrificare la propria vita per un bene superiore, combattendo davanti allo spinner che viene inghiottito dai flutti che rifrangono le luci ‘orange and teal’.

Non sono però solo queste due tonalità dello spettro visivo a venir usate sulla tela di Deakins: abbiamo infatti anche il colore bianco/argento che svolge un ruolo predominante nella narrazione. Il bianco infatti è il colore dell’anima, che viene associato ai momenti più ‘umani’ del film, quelli che vedono individui (veri o sintetici non importa) esposti nella loro fragilità e ‘unicità’. Una scelta cromatica che si collega a doppio filo con il simbolo dei fiocchi di neve, usati a più riprese proprio per rappresentare il tema della caducità dell’esistenza e dell’anima.

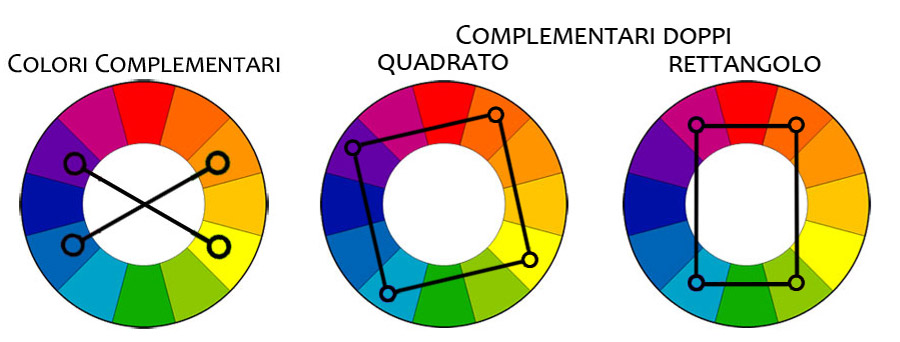

Vi è poi il meraviglioso personaggio di Joi (Ana De Armas), uno ‘spettro’ che viene rappresentato in associazione con il colore giallo-verde, con una magnifica citazione del neon usato dal direttore della fotografia Robert Burks per inquadrare la ‘rinascita’ di Kim Novak nell’indimenticabile La Donna Che Visse Due Volte di Alfred Hitchcock. Un verde che, in un momento di completa antitesi (quello in cui K incontra la gigantesca pubblicità olografica della “Pink Joi”), viene sostituito dal suo colore opposto: il rosso-viola, che nella teoria del colore è proprio il complementare del giallo-verde.

Il rosso-viola compare in modo meno evidente anche nella scena iniziale sul letto, in cui un momento particolarmente intimo tra K e Joi viene ‘congelato’ da una notifica.

Se a ciò aggiungiamo che sulla ruota dei colori terziari l’arancio-rosso, il blu-verde, il giallo-verde e il rosso-viola sono tra loro colori complementari doppi con schema rettangolare (e che ovviamente il bianco è la somma dei colori nella sintesi additiva), è evidente quanto le scelte cromatiche di Deakins e Villeneuve siano frutto di un disegno straordinariamente ispirato e preciso.

UN ALLESTIMENTO CHE CAMBIERÀ PER SEMPRE LA STORIA DEL CINEMA

La tecnica di Roger Deakins è impressionante. Basti sapere che la maggior parte dei colori che vediamo sullo schermo non sono stati ricreati in un secondo momento al computer, ma sono stati già ripresi originariamente sul set (alla fine della lavorazione i tecnici luci avevano usato ben 1.400 interi rotoli di gelatine, cioè di pellicole colorate che vengono montate davanti alle luci per cambiarne il colore).

Per la scena in cui K arriva a Las Vegas, ad esempio, quell’arancione che invade l’inquadratura è ottenuto illuminando il set dall’alto con 250 ‘lanterne’ (la metà delle quali con una gelatina ambrata), montando davanti alla lente un filtro appositamente realizzato dalla Tiffen (una combinazione delle tinte Rosa Marocchino 790 e Arancione 105) e schiarendo il cielo sulle tinte del giallo con 20 potenti illuminatori (i ‘maxi-brute’) alterati con gelatine verdi.

Ancor più stupefacente dei virtuosismi di Deakins è però la sua poetica visiva, la sua grande creatività. Il genio del cinematographer britannico, seppur palese proprio nelle iconiche immagini della futura Las Vegas appena citata, è ancor più sottilmente espresso nel concept dietro l’illuminazione della sede della Wallace Corporation.

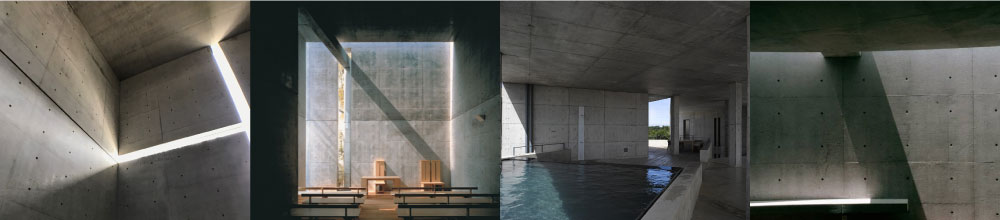

Le scenografie di Blade Runner 2049 sono direttamente ispirate all’architettura brutalista. Se è vero che non mancano le citazioni del futurista italiano Antonio Sant’Elia (ne abbiamo parlato qui), basta un veloce sguardo a edifici londinesi come il Royal National Theatre, il Barbican Estate e la Trellick Tower per notare l’immediata somiglianza tra gli edifici del brutalismo con le strutture ideate da Gassner. Non mancano però le citazioni di stili successivi ma debitori alla corrente avviata da Le Corbusier: se si è addirittura scelto di ricostruire pedissequamente un progetto mai realizzato dell’Estudio Barozzi/Veiga, è però (lo dice lo stesso direttore della fotografia) l’architettura degli edifici sacri del giapponese Tadao Ando a caratterizzare gli ambienti della Wallace, e soprattutto il modo in cui le lame di luce fendono i severi muri di nudo cemento, spostandosi nel corso della giornata.

Quella pensata da Deakins per gli ambienti della Wallace Corp. è infatti una luce perennemente in movimento, almeno nelle scene in cui vi si trovano i protagonisti, e se nel primo Blade Runner l’invenzione principale di Cronenweth era un ‘sole artificiale’ reso con i fari per imbarcazioni, nel caso del sequel la principale invenzione del direttore della fotografia è questa luminosità fluida e mutevole, fuggevole come i raggi del vero sole, ormai morente e freddo.

In particolare, la scena del confronto tra Wallace e Deckard (quella in cui si manifesta la rediviva Rachel) è una delle più alte vette creative e tecniche nella storia dell’illuminazione cinematografica. Quando inizia, dei personaggi vediamo – come spesso accade nei lavori di Deakins – solo delle silhouette scure, a contrasto con le caustiche (cioè la trama disegnata dalla luce che si riflette su una superficie d’acqua increspata) che si irraggiano sulle pareti di sfondo. Più il disegno di Wallace si fa chiaro, e più la luminosità aumenta, tanto che quelle che all’inizio erano sagome scure alla fine della scena sono perfettamente visibili.

Al di là dell’ovvio simbolismo legato a una luminosità crescente e dell’atmosfera (letteralmente) ‘vibrante’ restituita dalle caustiche, la vera trovata geniale è quella con cui Deakins decide di rendere visivamente lo smarrimento di Deckard. Gli attori, infatti, sono sovrastati non da illuminatori statici ma da un anello di luci distanti tra loro, che gira continuamente creando quasi una vertigine di luci e ombre.

Deakins ha fatto dell’uso di anelli di luce un vero marchio di fabbrica, ma il più delle volte adotta questa soluzione per avere una luce particolarmente morbida e diffusa. Nel caso della suddetta scena di Blade Runner 2049, invece, l’impianto adottato è decisamente più complesso.

Per ottenere il risultato, il cinematographer ha commissionato al suo team (una ventina di persone) la costruzione di due giganteschi anelli concentrici su cui sono stati montati 256 fari direzionali dimmerabili (dei fresnel ARRI da 300 watt). Dei programmatori hanno impostato una sequenza alla console luci che faceva sì che inizialmente ci fosse solo un cerchio in movimento di 12 fari a piena potenza, e che col proseguire della scena i fari intermedi alle luci accese venissero alzati progressivamente. Intanto l’acqua sullo sfondo, agitata con onde artificiali all’interno di vasche completamente dipinte di nero, veniva illuminata con due fresnel da 10.000 watt per parete, affinché il riflesso fosse particolarmente evidente. L’incredibile risultato lo conosciamo tutti, ma rivedendo con maggior consapevolezza la scena vi sarà chiaro quanto questo complessissimo set illuminotecnico abbia contribuito alla riuscita di quel momento di cinema così intenso.

Abbiamo parlato a lungo della fotografia di Deakins, è vero, addentrandoci anche in dissertazioni tecniche che generalmente non trovano spazio in un sito indirizzato al grande pubblico. Nonostante ciò stiamo ancora grattando la superficie del monumentale lavoro di direzione della fotografia che è valso al suo autore l’Oscar 2018 per la categoria. Roger Deakins è uno dei più grandi nomi del cinema di sempre e la speranza è che, dopo questo articolo, possiate guardare con occhi nuovi al suo lavoro.

LEGGI LA RECENSIONE DI BLADE RUNNER 2049

LEGGI L’INTERVISTA A DENIS VILLENEUVE