CLICCA QUI PER LEGGERE LA RECENSIONE DI BLADE RUNNER 2049

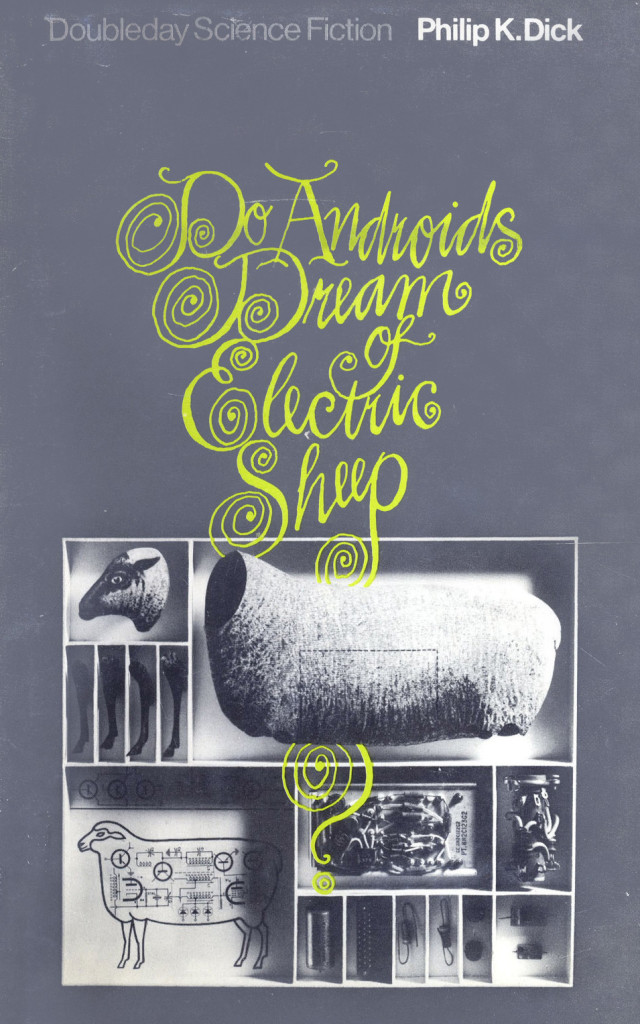

“Un film si muove e un libro parla, ed è questa la differenza. Un libro ha a che fare con le parole, un film ha a che fare con gli eventi”: così parlava Philip K. Dick nel 1982 a proposito delle differenze tra il suo romanzo Ma gli Androidi sognano Pecore Elettriche? (da noi inizialmente pubblicato col titolo Il Cacciatore di Androidi) e la celeberrima trasposizione cinematografica, Blade Runner di Ridley Scott.

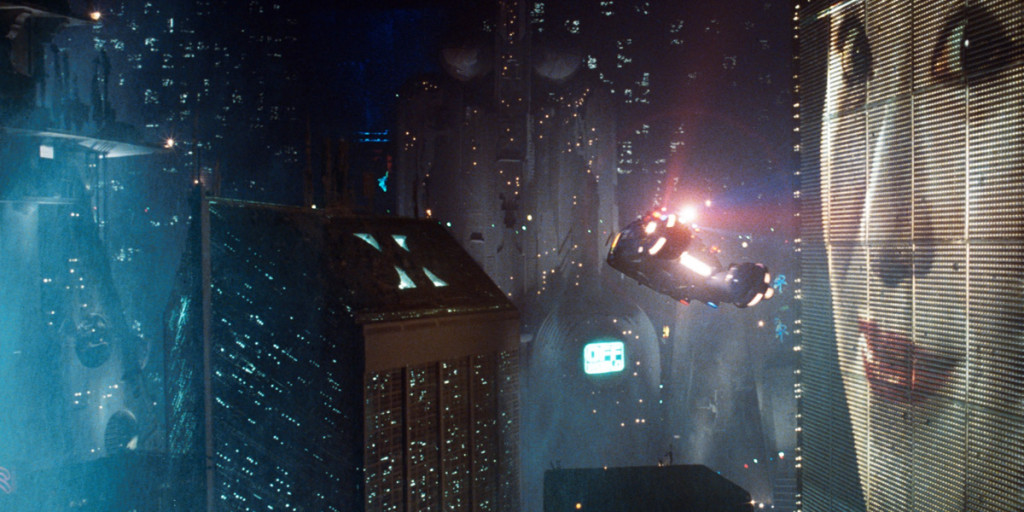

Quando la pellicola uscì nelle sale (era il 25 giugno del 1982) lo scrittore americano era scomparso da poco meno di tre mesi ma era riuscito comunque a visitare il set e visionare un provino preparato appositamente per lui della durata di 20 minuti. Dick ne rimase entusiasta e in una famosa lettera espresse alcune lodi per la capacità della produzione di costruire un mondo “futurista” e non semplicemente “fantascientifico”. Soprattutto, in un passaggio, sostenne la sua ferma convinzione che il film avrebbe avuto un impatto enorme sia sul pubblico che sul modo di concepire gli sci-fi al cinema. Dimostrando dunque, ancora una volta, la sua straordinaria capacità profetica.

LA DIFFICILE GENESI DEL FILM BLADE RUNNER

L’ottima reazione di Philip K. Dick alle prime immagini di Blade Runner non fu affatto scontata. Fin dal 1968, anno in cui la sua opera uscì nelle librerie, l’industria cinematografica aveva messo gli occhi sul suo romanzo per farne un film (il primo a interessarsene fu Martin Scorsese), ma lo scrittore non vedeva di buon occhio un adattamento cinematografico.

Quando il produttore Herb Jaffe riuscì ad acquisire i diritti del libro diede l’incarico al figlio Robert di adattarne la sceneggiatura, che fu però stroncata proprio da Philip K. Dick. Lo scrittore ebbe anche l’occasione di raccontare la scena del suo incontro con Jaffe: “la prima cosa che gli dissi quando scese dall’aereo era Devo picchiarti qui all’aeroporto oppure quando arriveremo al mio appartamento?”.

Seguirono altri tentativi: nel 1977 fu la volta dello script dell’attore Hampton Fancher che, dopo un altro parere negativo di Dick, passò il progetto a Michael Deeley. Fu quest’ultimo che riuscì a coinvolgere Ridley Scott alla regia e successivamente David Webb Peoples, a cui venne commissionata la riscrittura del soggetto presentato inizialmente con il titolo Dangerous Days. Lentamente il film prese forma: Scott si immaginò un’ambientazione noir futuristica e scelse la parola “replicante” al posto degli “androidi” dickiani. Il tocco finale fu rubare il titolo da The Bladerunner (in italiano Medicorriere), libro di Alan E. Nourse del 1974 che il cineasta aveva sempre amato. Ma la genesi del film continuò sul set: durante le riprese la sceneggiatura venne infatti rivista e modificata dagli stessi attori. Fu ad esempio Rutger Hauer ad aggiungere nel famoso monologo finale (“io ne ho viste cose…”) la parte delle “lacrime nella pioggia”, inconsapevole di contribuire in quel momento alla scrittura di una delle scene più famose e citate della storia del cinema.

IL LIBRO E IL FILM: DUE FUTURI IN PARTE DIVERSI

Nonostante il parere positivo di Philip K. Dick, film e libro si differenziano in maniera importante, a partire dall’ambientazione. Mentre l’opera dello scrittore racconta il 1992 a San Francisco in una baia quasi desolata, la pellicola di Scott – da cui è assente la figura della moglie del protagonista – si sposta in una caotica Los Angeles del 2019. Lo stesso futuro ha una natura diversa: nel libro Dick insiste spesso su temi ecologici, raccontando una realtà buia e triste generata da una guerra nucleare che ha devastato l’ecosistema umano in cui lo stesso protagonista Deckard è in cerca di una “pecora” reale e non fittizia. In Blade Runner, invece, non si menziona mai una catastrofe simile e la problematica della “fauna robotica” è a malapena presente (si menzionano un gufo e un serpente creati artificialmente ma si fa appena intuire l’idea del possesso di un animale “vero” come status symbol). Senza entrare nei dettagli, la pellicola suggerisce la decadenza di un mondo grazie ad una messa in scena cupissima accompagnata dalla pioggia sempre presente in una realtà urbana sovrappopolata.

DECKARD E ISIDORE: DUE PUNTI DI VISTA PER UNA STORIA

Ma è forse nella caratterizzazione dei personaggi che emergono le diversità più visibili. Lo scrittore americano era solito affrontare i suoi romanzi da un doppio punto di vista, e anche ne Ma gli Androidi sognano Pecore Elettriche? i protagonisti sono due: il ‘cacciatore di taglie’ Rick Deckard e l’ingegnere di animali robotici Jack Isidore. Sebbene quello di Deckard sia il punto di vista principale, il suo character necessita della voce narrante di Isidore per completare quel pezzo di realtà altrimenti incomprensibile. Questo è un espediente frequente di Dick, che nei suoi libri frammenta mondi per poi farli ricomporre dalle storie dei suoi personaggi. Diversamente, nel film è Deckard (Harrison Ford) l’unico vero protagonista mentre il character di Jack Isidore scompare totalmente. In realtà il personaggio del romanzo sembra aver ispirato quello filmico di J.F. Sebastian (William Sanderson) che però ha una funzione diversa: nel film Sebastian non è dotato di autonomia, è ostaggio dei replicanti ed è obbligato a compiere le loro scelte. Nel romanzo Jack Isidore è autonomo, tanto autonomo che sarà proprio una sua libera scelta a determinare il finale.

PARLIAMO DI UOMINI CHE SONO AUTOMI O DI ROBOT UMANIZZATI?

La necessità di alleggerire la complessità Dickiana è ben visibile anche nella rappresentazione degli antagonisti di Deckard: nel libro gli androidi sono privi di sentimenti, freddi e totalmente robotizzati, mentre nella pellicola il loro aspetto fisico e caratteriale denota una latente umanità, tanto che durante la visione il pubblico tende a empatizzare con loro.

Ridley Scott sembra quasi capovolgere uno dei perni narrativi del romanzo: mentre i suoi replicanti, come ben mostra la parabola di Roy Batty (Rutger Hauer), tendono a riflettere sulla loro natura e cercano un modo per “replicare” le stesse tensioni emotive delle persone reali, nella versione cartacea Philip K. Dick si concentra sulla “robotizzazione” stessa della società umana, incapace di provare emozioni, sempre più dipendente dalle macchine e dunque terribilmente simile all’insensibilità che caratterizza gli androidi.

Non a caso Dick propone, diversamente dal film, il grande dilemma morale del personaggio di Deckard, che già a metà romanzo si chiede se gli androidi abbiano un’anima. Il Deckard di Scott invece, pur manifestando qualche accenno di compassione, si dimostra anche emotivamente spietato nel rapportarsi con Rachel e non conoscerà mai le motivazioni della fuga dei replicanti. Sarà solo alla fine della pellicola che Deckard si esprimerà mostrando una nuova maturità acquisita, una comprensione dei replicanti a cui dà la caccia: “Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l’avesse mai amata… Non solo la sua vita: la vita di chiunque, la mia vita“. Meglio tardi che mai.