Dopo quarant’anni l’eco di Blade Runner continua a farsi sentire fra le opere cinematografiche, letterarie e musicali, nelle arti figurative e nei videogiochi. Il film di Ridley Scott è infatti entrato a tal punto nell’immaginario collettivo che lo status di cult è addirittura riduttivo. Pochissime pellicole nella storia del cinema hanno avuto una fortuna così trasversale, in grado di interessare tanto la sfera accademica e intellettuale, quanto quella dei cinefili più o meno convinti. Ancora oggi si discute e, alle volte, si ‘litiga’ (come fecero Scott e Dick) sul significato di Blade Runner e sull’eterna “questione Deckard”: umano o replicante?

La stessa parola replicante, oggi diffusissima nella fantascienza, è un lascito diretto del film: fu infatti coniata non da Dick (che parlava di ‘androids’ o ‘andy’) ma dallo sceneggiatore incaricato della riscrittura dello script, David Peoples, su ispirazione della figlia, prendendola in prestito dal lessico della microbiologia. E pensare che proprio pochi anni prima il mago degli effetti speciali John Stears aveva inventato per Star Wars il termine droide, altrettanto diffuso ancora oggi.

Il versante linguistico però, come dicevamo, non è certo l’unico fronte su cui Blade Runner ha lasciato il segno: ci sono almeno cinque buoni motivi che ci permettono di affermare che nella settima arte quanto nella cultura popolare Blade Runner ha rappresentato uno spartiacque.

1:) UN FUTURO ISPIRATO DAI GRANDI DEL PASSATO

Non era un’impresa facile portare sul grande schermo la città de Gli androidi sognano pecore elettriche? (romanzo da cui è tratto il film, di cui abbiamo parlato qui), ma Ridley Scott ha saputo trovare il giusto taglio visivo per raccontare una storia tanto particolare. Si deve infatti proprio alla visione del regista britannico, portata sullo schermo dallo scenografo Lawrence G Paull (Ritorno al Futuro) e ideata in collaborazione con il concept artist Syd Mead, quell’idea di un futuro retró in cui tutto è caotico e logoro.

Oltre a quelle provenienti dal testo di Philip K. Dick, le ispirazioni per il mondo visivo di Blade Runner sono molte, ma alcune sono più evidenti di altre: il riferimento è alle tavole di Métal Hurlant del grande fumettista Moebius (invitato senza successo sul set da Scott stesso), ma anche alle scenografie di Metropolis di Fritz Lang (basti confrontare la Stadtkrone Tower del film del 1927 con il grattacielo della LAPD in Blade Runner), alle tavole de Le Carceri d’Invenzione dell’incisore settecentesco Giambattista Piranesi (ne abbiamo parlato qui) e ai progetti de La Città Nuova firmati nel 1914 dall’architetto futurista Antonio Sant’Elia (innegabile la somiglianza con la sede della Tyrell Corp). Ci sono poi alcune location senza le quali sarebbe impossibile immaginare Blade Runner, come le spettrali scalinate tra l’industrial e il barocco del Bradbury Building di Los Angeles (viste più recentemente anche in (500) Giorni Insieme e The Artist) e i fregi d’influenza Maya della Ennis House di Frank Lloyd Wright (lo stesso geniale architetto della celeberrima ‘casa sulla cascata’).

Quasi superfluo sottolineare quanto questa idea di un futuro retrò trasportato nella settima arte abbia influenzato le opere successive, contribuendo in modo decisivo a dare forma all’immaginario cyberpunk (da Ghost In The Shell a Matrix) ma anche a consegnarci in qualche modo l’immaginario supereroistico dei cinecomic: i blockbuster contemporanei sono infatti tutti più o meno debitori verso il Batman Begins di Christopher Nolan, ma Nolan stesso ricorda quando Blade Runner abbia influenzato quella produzione.

Una tavola di Antonio Sant’Elia (1914)

2) UNA RITRATTO ANTE LITTERAM DELLA GLOBALIZZAZIONE

La Los Angeles del 2019 è una città perfettamente distopica: un gigantesco ghetto sovrappopolato, vessato da una continua pioggia e “iperglobalizzato”, nella peggiore delle accezioni. Un girone dantesco a settecento anni dalla Divina Commedia.

Quando Dick scrisse il romanzo, sul finire degli anni sessanta, l’immigrazione asiatica negli stati uniti aveva largamente superato quella europea degli anni venti. La popolazione cinese in America stava crescendo così tanto da far pensare che presto avrebbe ‘preso il controllo’ di alcune zone della città. Le ‘chinatown’, oggi diffuse in tutte le metropoli, sono una versione edulcorata e in piccolo della nefasta profezia di Dick: quartieri che rappresentano il fallimento dell’integrazione, nei quali la cultura cinese ha praticamente soppresso quella autoctona, imponendo le proprie lingue e le proprie tradizioni. Una città dentro una città, ma anche una sorta di ‘prigione’ sociale. Ciò spiega la paura di Dick verso il futuro, l’ansia da invasione, e a ciò si deve la fortissima presenza asiatica: una profezia che si è rivelata parzialmente azzeccata.

La Los Angeles del film però non ha alcuna identità; è una megalopoli che ha reciso totalmente i legami con il passato e la sua storia, un crogiolo di culture che non sembrano fuse ma solo affiancate. Guardando Blade Runner si nota come la California del 2019 (anno in cui è ambientato il film) non abbia nulla a che vedere con quella del ’68. Gli edifici antichi sono stati rasi al suolo, eliminati in favore del progresso e della tecnologia, la quale si è capillarmente infiltrata nella vita dell’uomo. Il concetto di “monumento” è stato dimenticato e la nuova era è arrivata come un virus; in un mondo in cui sono le multinazionali a definire lo skyline (come d’altronde definiscono l’esistenza umana replicandola artificialmente) e in cui ogni cultura coesiste ma mantiene la propria lingua, in una realtà urbana confusa ma sempre identica a se stessa. Ridley Scott ha raccontato gli spettri della globalizzazione quasi un ventennio prima del “popolo di Seattle” e del No Logo di Naomi Klein.

3) IL GENIALE USO DELLE LUCI E DEGLI ELEMENTI ATMOSFERICI

Il recente Blade Runner 2049 (qui la nostra recensione) calca la mano ancor più dell’originale su uno dei punti fondanti del romanzo di Philip K. Dick: nel mondo creato dallo scrittore non è rimasto più nulla di “naturale”. La messinscena di un universo completamente artificiale e malinconico, in cui l’organico ha ceduto definitivamente il posto al ‘costruito’, è resa possibile nel film di Scott non solo dalle scenografie di Paull ma anche e soprattutto dalla geniale fotografia di Jordan Cronenweth. Cronenweth, la cui carriera modesta vede in Blade Runner una felicissima eccezione, lavorò con grande rispetto del romanzo di Dick, optando per soluzioni tanto folli quanto visionarie.

Il massiccio uso di neon colorati, soffusi dalla nebbia e dal fumo che scorrono attraverso quelle strade prive di cielo o rifratti dalla pioggia battente, conferì un’atmosfera ancor più lisergica ma anche tenebrosa e ostile alla Los Angeles che Scott raccontava come un affollato incubo della solitudine. Quelle dominanti di colore che invadevano la scena iniziarono a costruire un vero e proprio linguaggio cinematografico, che non ha lasciato segni solo nell’applicazione dell’illuminotecnica (basti citare The Neon Demon di Refn) ma anche nel massiccio ricorso al color grading che è poi fiorito di pari passo agli strumenti di produzione digitali.

La scelta di fotografia che segnò più di ogni altra un punto di non ritorno nella storia del cinema fu però quella di usare potentissimi fari direzionali al gas xeno, originariamente impiegati soltanto sulle navi. La luce bianca e intensissima di quei riflettori fu indispensabile per ricreare l’idea di un “sole sintetico” che illumina la città in modo confuso e ‘antinaturale’, tagliando l’oscurità con una luce erratica e inaffidabile. Interminabile la lista dei film che da allora ha fatto ricorso a fasci di luce che si stagliano nel buio per aumentare la drammaticità di set futuristici o gotici, ma le incursioni nel territorio della fantascienza di Jean Luc Besson o la filmografia di Tim Burton costituiscono degli ottimi esempi.

4) IL TEMA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA MACCHINA

Tanti studiosi hanno individuato in Blade Runner un erede ideale del Frankestein letterario (e d’altronde ne ha parlato anche Denis Villeneuve quando l’abbiamo incontrato). Due storie che parlano di creature che si ribellano al proprio creatore, in cui l’ambizione priva di freni deve fare i conti con eventi che sfuggono pericolosamente al controllo.

In Gli androidi sognano pecore elettriche? il mondo è regredito a tal punto che tramite gli androidi l’uomo ha istituito una nuova forma di schiavitù (e d’altronde lo stesso etimo di “robot”, in ceco, rimanda all’idea di qualcuno “sottoposto ai lavori forzati”). Essi nascono con uno scopo specifico (per esempio Pris è stata creata per dare piacere), con una durata vitale prestabilita e dentro di loro vengono innestati ricordi fittizi, appartenenti a persone reali, il cui scopo è creare una fallace consapevolezza di sé. L’idea geniale su cui fa leva Blade Runner (che, a differenza del libro, calca molto la mano sulle ambizioni e i desideri degli androidi) è quella di restituirci il ritratto di macchine senzienti che rivendicano il proprio diritto di vivere più a lungo e, in senso lato, di esistere.

Nessun film più di Blade Runner ha fatto da apripista a una lunga serie di riflessioni sull’umanità artificiale, che ci hanno regalato pagine di cinema più o meno importanti. Tra i tantissimi titoli debitori della seminale opera del 1982, vi sono Ghost In The Shell, Robocop, L’Uomo Bicentenario, Chappie/Humandroid ed Ex Machina, ma anche Edward Mani di Forbice, Matrix, Her e la serie HBO Westworld (la cui profondità va ben oltre il materiale letterario e cinematografico di partenza, pur cronologicamente antecedente a Blade Runner).

5) LA CORAGGIOSA TROVATA DI UNIRE GENERI APPARENTEMENTE INCONCILIABILI

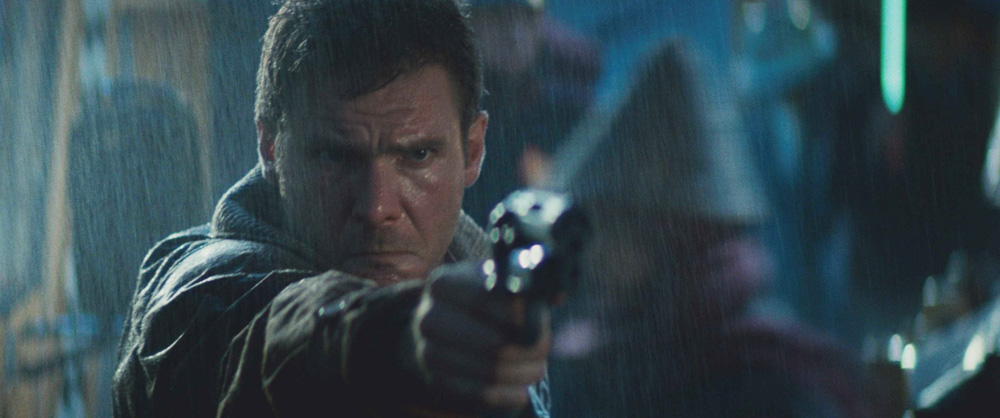

Nonostante i protagonisti del film di Scott si muovano sullo sfondo di una rivolta dei robot contro gli umani, i toni rimangono sempre intimi, riflessivi, inequivocabilmente ‘umani’. Questo perché in fondo Blade Runner è un noir alla Chandler: intimo, oscuro, talvolta claustrofobico. Deckard è un uomo (o un replicante?) solitario, che vagabonda all’interno di questa città sovrappopolata, alienata, dove gli individui non si relazionano.

Scott fece un lavoro straordinario nel fondere la fantascienza paranoica di Dick con il noir degli anni ’70 (o anche precedente), portando sugli schermi un ibrido sensazionale. All’incirca nello stesso periodo un altro capostipite del cinema moderno, Star Wars, fondeva generi popolari come il grande racconto d’avventura (dalle nobili epopee di Kurosawa al western) e la fantascienza.

Un’opera non meno meritevole, eppure erano due categorie comunque non lontane fra loro, quelle fatte incontrare da Lucas. Il tono noir fortemente voluto da Scott appariva invece difficilmente conciliabile con quell’immaginario che negli anni ’50 era più adatto ai giornaletti per ragazzini che agli adulti. Proprio all’inizio degli anni ’80, e grazie anche a Ridley Scott, la fantascienza fece in ambito cinematografico quel salto di qualità che sul piano letterario era già avvenuto da anni.

Scott, insomma, fu davvero in grado di compiere l’impossibile. Forte di un materiale di partenza di altissimo livello, portò sul grande schermo un universo unico, inimitabile ed originale; figlio tanto della mente di un grande scrittore quanto delle idee di un cineasta ancora alle sue prime esperienze. L’incontro fra due artisti geniali.

Quello di Blade Runner è un mondo che, se Philip K. Dick non fosse scomparso così presto, sarebbe probabilmente stato esplorato e rivisitato dal suo creatore. Perché quella Los Angeles del 2019 aveva e ha tantissimo da dire, tanto che è rimasta negli occhi e nei cuori di tutti gli spettatori, senza invecchiare di un solo giorno.