In una società ossessionata dalla fama come la nostra, è facile cadere nella trappola di idealizzare i nostri idoli, finendo per dimenticare la loro umanità. Le star diventano divinità, i fan adepti, il gossip ‘mitologia’ e le manifestazioni di approvazione (virtuali e non) quasi dei tributi votivi. Se il paragone potrebbe sembrare eccessivo, si pensi che già agli inizi del divismo moderno quattro giovani britannici si definivano «più grandi di Gesù», e curiosamente, proprio in quello stesso ’66, nella metropolitana di Londra appariva la scritta «Clapton is God».

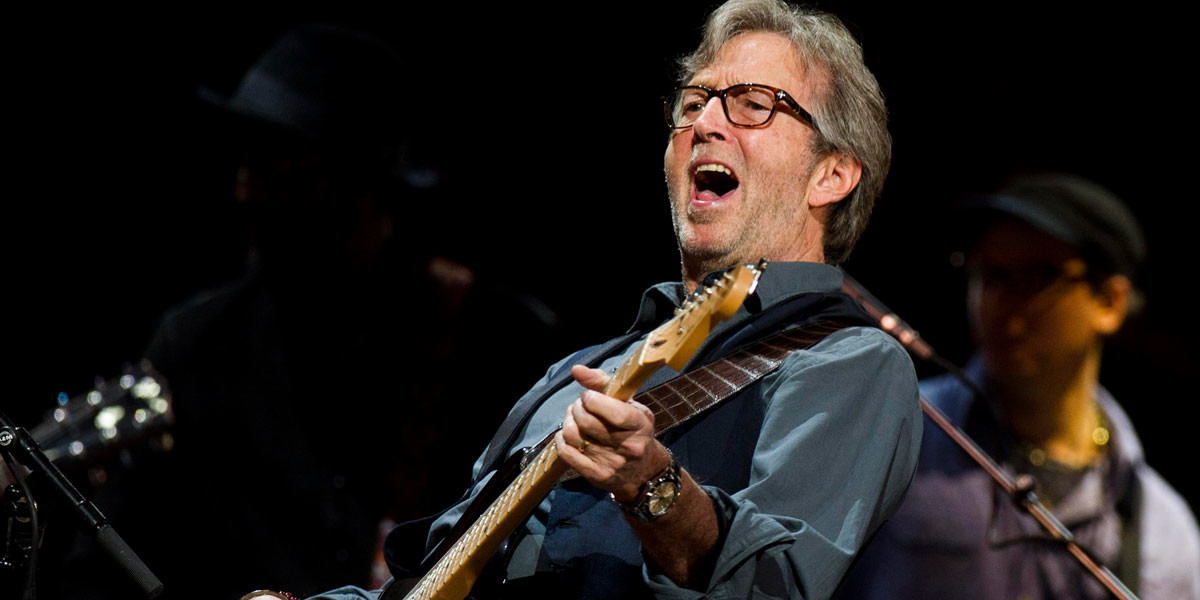

Dio della musica, del Blues, o della chitarra, i titoli teologali attribuiti ad Eric Clapton sono innumerevoli, e a buona ragione. Musicista dalla fama internazionale, plurivincitore di Grammy ed unico al mondo a vantare tre ingressi nella Rock and Roll Hall of Fame, Clapton è da molti considerato uno dei fondatori del rock e colonna portante del così detto blues bianco, in contrapposizione a quello afroamericano. Se la sua autorità nella musica è indiscutibile ed effettivamente ai limiti del sacro, di matrice meno trascendentale è la difficile e travagliata vita privata dell’artista, in cui c’è ben poco di celeste.

Dietro a quell’idealizzata patina dorata, si cela un uomo dall’infanzia traumatica e dalla crescita segnata dalla malinconia e dal male di vivere; una storia fin troppo umana che, nascosta dal successo e dalla fama, attendeva solo di essere raccontata. È proprio per raccontare l’uomo dietro alla leggenda che nasce il docufilm Eric Clapton: Life in 12 Bars, nelle nostre sale per una release limitata dal 26 al 28 febbraio con Lucky Red e Marys Entertainment.

Diretto dalla regista e produttrice premio Oscar Lili Fini Zanuck (amica di Clapton da più di 25 anni) e montato da Chris King (Army, Sienna, Exit Thought The Gift Shop), Eric Clapton: Life in 12 Bars esplora finemente la vita di Clapton grazie all’esclusivo accesso al suo vasto archivio privato, rubando foto e video inediti dalla sconvolgente umanità e carica emotiva. «Non ho mai conosciuto un uomo migliore del mio amico Eric Clapton» recitano le parole di B.B. King, maestro ed amico del musicista, a cui Slowhand dedica questo documentario e i primi minuti della sua introduzione, che senza fronzoli, ci scaraventa violentemente nelle campagne di Ripley nella contea inglese del Surrey, dove un giovane Clapton scopre la vera identità di sua madre e del suo abbandono. Questo passaggio crea un senso di inadeguatezza ed inferiorità nella mente del piccolo Ric, che sviluppa una grande diffidenza per il mondo e la società, segnando le sue scelte artistiche e personali, da quelle rivoluzionarie e di successo a quelle più autodistruttive.

Accompagnati dalle note delle sue canzoni più famose, percorriamo ogni aspetto del privato di Clapton, e intanto scopriamo l’ossessione per il blues – che ha scolpito la crescita del musicista – e passiamo per i suoi primi successi, che Clapton stesso definisce «solo polvere». Arriviamo poi ai conseguenti tradimenti ed egoismi, alla morte del suo caro amico Jimmy Hendrix ed alla sua dipendenza dall’alcol e dalla droga; fino poi alla tragedia più grande: la morte di suo figlio. La musica improvvisamente intona i primi accordi di Tears in Heaven, e ci conduce in una struggente spirale di dolore con cui è difficile non empatizzare.

In un indissolubile legame fra suono ed anima, il blues ritorna in continuazione come mezzo di espressione, sfogo e «rifugio dal dolore di ieri, oggi e domani», dimostrandone il valore catartico nella vita dell’artista. «La musica mi ha salvato la vita» dice Clapton, una vita che ormai si avvicina al tramonto con una consapevolezza nuova, votata alla sobrietà ed alla semplicità.

Commovente, vero e capace di guidarci nella storia della musica moderna attraverso gli occhi di uno dei suoi più grandi esponenti, Eric Clapton: Life in 12 Bars, nonostante un finale un po’ troppo retorico ed un metraggio non trascurabile, irradia umanità in ogni suo frame, superando l’idealizzazione dell’artista e regalando un’esperienza unica e consigliata a tutti, anche ai non amanti del Signore del blues.