Era un torrido 14 luglio 1969 quando nelle sale americane uscì un film che a molti sembrò un’operazione ambiziosa ma senza speranza: una pellicola indipendente e per buona parte improvvisata, costata appena 400mila dollari, senza una trama vera e propria e realizzata da due attori poco conosciuti al grande pubblico. Nonostante le premesse e un’estate fra le più calde di sempre, i cinema di Los Angeles e di New York vennero presi d’assalto da intere legioni di giovani provenienti da tutto il paese, attirati soprattutto dal passaparola dei tanti gruppi della controcultura hippie. In meno di poche settimane quel film, Easy Rider, divenne un vero e proprio caso cinematografico, tanto che – dopo essere stato premiato a Cannes come miglior opera prima – l’anno dopo guadagnò perfino due nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura e per il miglior attore non protagonista (Jack Nicholson, all’epoca praticamente sconosciuto). Ancora oggi, per l’American Film Institute, il film di e con Dennis Hopper è all’ottantaquattresimo posto nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

EASY RIDER E LE DUE AMERICHE IN CONFLITTO

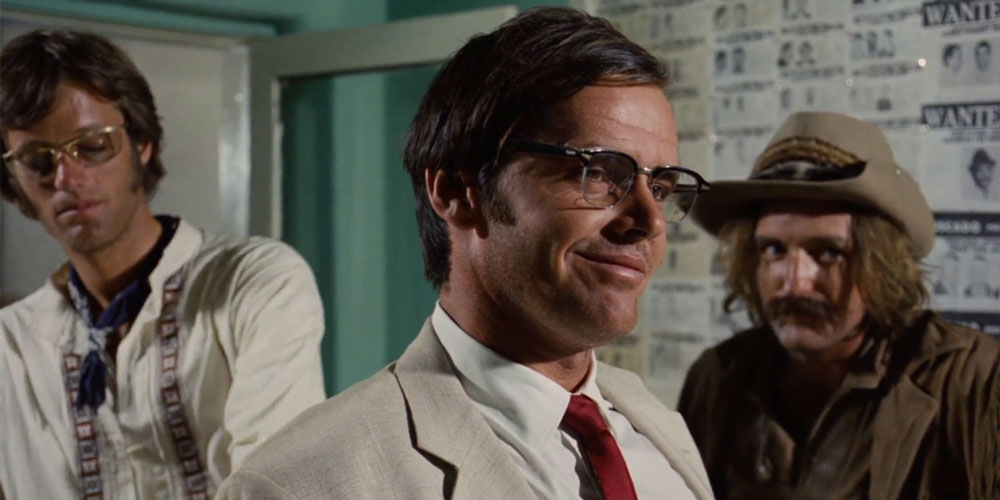

Non male per un’opera il cui intento era proprio quello di provocare e scandalizzare l’opinione pubblica statunitense, raccontando personaggi e vicende tutt’altro che familiari e consolanti per il cittadino americano medio. I due protagonisti, Wyatt “Capitan America” (Peter Fonda) e Billy (Dennis Hopper), già spacciatori di cocaina fra il Messico e gli Stati Uniti, arrivati in California decidono di destinare parte del guadagno all’acquisto di due motociclette nuove con l’intenzione di attraversare il paese per andare a vedere il Carnevale di New Orleans, noto anche come Mardi Gras. Sulla strada incontreranno hippy strafumati, bordelli, poliziotti brutali, cittadini rancorosi e un avvocaticchio figlio di papà (Jack Nicholson appunto) che aiuterà i due ad uscire da galera. Un viaggio tra due Americhe diverse e in conflitto che si diventerà una fuga da un sogno americano tradito e trasformato quasi in incubo. Fino ad un finale atroce e simbolicamente devastante.

EASY RIDER CONTRIBUÌ A INAUGURARE LA “NUOVA HOLLYWOOD”

Per comprendere al meglio la forza sovversiva dell’immaginario di Easy Rider dobbiamo però rileggere il contesto di quell’epoca. Siamo nel 1969 e gli Stati Uniti si trovano in uno dei periodi più bui della propria storia’, iniziato qualche anno prima con l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy: da una parte la guerra del Vietnam è arrivata alla massima escalation di violenza (proprio quell’anno la presenza americana raggiunse il picco storico di 550.000 soldati), dall’altra le tensioni interne esplodono in un cortocircuito che è sì razziale e sociale, ma anche e soprattutto generazionale.

L’industria cinematografica aveva già saputo intercettare un certo vento anticonformista e nel 1967 Mike Nichols con Il Laureato aveva già posto le basi per raccontare l’incomunicabilità fra giovani e adulti. Easy Rider fa un passo nella stessa direzione, ma come la passeggiata lunare di Neil Armstrong di quello stesso anno, è anche un grande balzo per una Hollywood ormai in crisi di idee e di talenti: tanto che da lì un poi si chiamerà appunto “New Hollywood”, definendo anche artisticamente un nuovo confine fra padri e figli ed aprendo la strada a una nuova generazione di autori. Tutto questo perché in quella disconnessione fra professori e studenti, fra classe dirigente e ribelli, fra realtà filtrata e realtà senza filtri, Easy Rider sceglie di raccontare una storia generazionale dal punto di vista dei giovani e non dell’establishment, infischiandosene delle conseguenze politiche e morali. Questo è anche il motivo principale del suo incredibile successo, tanto che molto tempo dopo, lo stesso George Lucas ammise che l’opera prima di Hopper “ha cambiato completamente l’idea per le corporation di che cosa fosse un film di successo, cioè che dovesse avere successo tra i giovani.”

DENNIS HOPPER FIRMÒ IL ROAD MOVIE PER ECCELLENZA

Questa rivoluzione cinematografica nasce quasi per caso durante le riprese di un B-movie di Roger Corman scritto da (un non accreditato) Peter Bogdanovich, I Selvaggi, considerato il capostipite del sotto-genere bikexploitation. A Peter Fonda, che in quel film recita proprio la parte di un motociclista (insieme ad un’altra figlia d’arte come Nancy Sinatra) venne in mente di sviluppare una storia molto simile ma in una chiave più autoriale e meno relegata all’action: quasi un western moderno con le moto al posto dei cavalli. Quando presentò la sua idea a Dennis Hopper, anche lui reduce da un film “motociclistico” come Anime Nere (e ricordato perfino per la sua apparizione in Gioventù Bruciata), i due si trovarono subito d’accordo nel portare la bozza del film sul tavolo dello sceneggiatore Terry Southern per sviluppare un vero e proprio script. In realtà all’arrivo sul set, la sceneggiatura rimase “aperta” all’improvvisazione degli stessi attori, tanto che molti dialoghi nascono direttamente davanti alla macchina da presa e – a quanto dicono le cronache – sotto il reale effetto di droghe e acidi vari. Questo approccio libero conferisce al film una struttura narrativa episodica, itinerante e senza filo conduttore, capace di sconvolgere tutti i canoni e le regole del cinema classico portando all’ennesima potenza il genere del road-movie: Easy Rider finisce infatti per essere un film che insegue un ideale di se stesso, una cavalcata a briglie sciolte attraverso la profonda e polverosa provincia americana per provare a dare un nuovo valore al concetto di “libertà”.

LE INTUIZIONI CHE HANNO FATTO SCUOLA

Il vero miracolo della pellicola è però che in questa estemporaneità produttiva, dove l’urgenza arrivava prima di tutto, Denis Hopper & soci riuscirono anche a mettere in scena, più o meno consapevolmente, delle vere e proprie intuizioni tecniche destinate a fare scuola per i decenni a venire. Innanzitutto la fotografia di Laszlo Kovacs utilizza quasi esclusivamente la luce naturale per catturare la potenza paesaggistica del sud-ovest degli States ed esaltare la dimensione selvaggia della civiltà degli uomini, come se i riferimenti visivi del western fordiano venissero recuperati dalla filosofia hippie dell’individuo che ritrova lo stato di natura. Ci sono quindi gli inserti dal sapore esplicitamente “psichedelico” (una costante nel cinema di Dennis Hopper) sia in fase di ripresa – come nella famosa scena del cimitero – ma anche in fase di montaggio, con molte transizioni che mostrano l’alternanza tra i fotogrammi della sequenza in entrata e di quella appena conclusa. E poi c’è forse l’innovazione più iconica di tutte: l’utilizzo della colonna sonora. Easy Rider è stato uno dei primi film della storia del cinema moderno a fare interamente uso di musiche “non originali”, ovvero non scritte appositamente per la pellicola.

Curata dallo stesso Dennis Hopper, la soundtrack è un vero e proprio manifesto musicale di quegli anni, in cui si parte da classici come Born to be Wild degli Steppenwolf, si arriva alla splendida ballata dei The Byrds Wasn’t Born to Follow, fino a passare dal rock più duro dei The Jimi Hendrix Experience con If 6 was 9. Musiche che, come nel caso de Il laureato, assumono a tutti gli effetti una loro “anima”, legata e allo stesso tempo autonoma dalla pellicola. Più di tutti fu Quentin Tarantino negli anni ‘90 a fare la stessa cosa con le musiche di film come Le Iene e Pulp Fiction.

Più di ogni altra, la vera innovazione narrativa è però quel finale amarissimo con la bandiera a stelle e strisce che prende fuoco e che trasforma il film di Hopper in una vera e propria ballata triste per anime libere: quasi un canto funebre che seppellisce quel poco che rimaneva del sogno americano insieme alle speranze di un’intera generazione. Insolito però che da quelle stesse ceneri prenderà vita forse quella è la più grande stagione del cinema americano: perché dopo (e anche grazie) ad Easy Rider arriveranno Coppola, Altman, Scorsese e Cassavetes. Il viaggio per le strade di una nazione era appena iniziato.