Nel 1992 David Fincher aveva appena trent’anni ed era reduce dal suo esordio dietro la macchina da presa in una delle più travagliate produzioni cinematografiche di sempre, quella di Alien 3. Quasi una decina di soggetti rimaneggiati da autori diversi, pressioni continue da parte dei produttori e una sceneggiatura che continuava a cambiare durante le riprese. Per il regista di Denver, che fino ad allora aveva girato solo piccoli spot e una moltitudine di videoclip, fu un vero e proprio incubo: riceveva ogni giorno via fax le scene da girare con l’imperativo di ottimizzare i set già realizzati per gli script precedenti. Un pasticcio produttivo che contribuì a fare del terzo film della saga di Alien uno dei meno riusciti e dei meno amati dai fan, detestato negli anni a venire anche da Fincher stesso. Fu per questa ragione che il regista tornò a girare clip pubblicitari e si rifiutò di leggere sceneggiature cinematografiche per almeno un anno e mezzo. Fino a quando non gli capitò fra le mani lo script di un giovane sceneggiatore di Altoona, Andrew Kevin Walker, intitolato Seven. Un capolavoro che ora torna disponibile in una nuova versione blu-ray CG Entertainment.

SEVEN: UN NOIR VISIONARIO CHE SOMIGLIAVA A UNA SECONDA OPPORTUNITÀ PER DAVID FINCHER

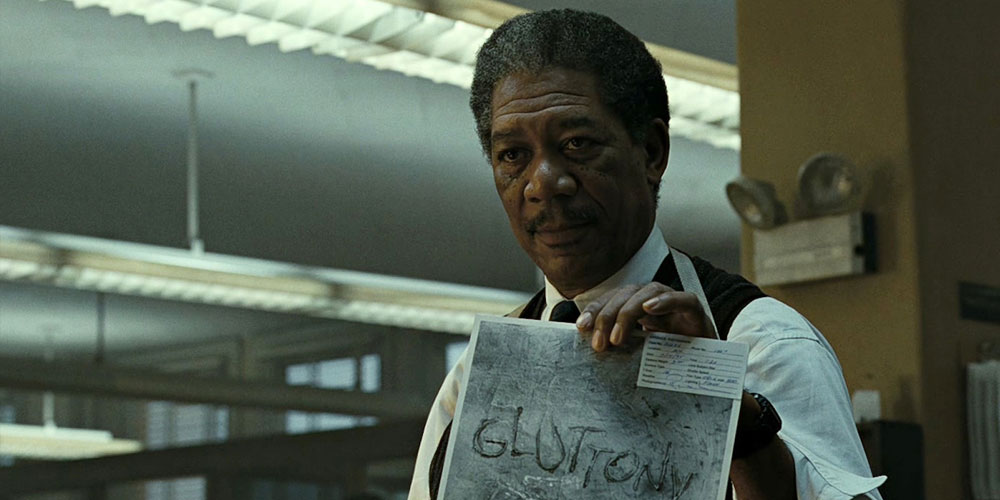

Walker aveva scritto una storia oscura, ispirata al suo periodo di vita a New York, città che non amava in modo particolare. Era un buddy movie ma anche un thriller, con protagonisti una coppia di detective: l’anziano William Somerset, prossimo alla pensione e il giovane David Mills, irrequieto e impulsivo. I due si trovano ad indagare su un crimine pittoresco, un obeso che è stato costretto a mangiare oltre misura fino alla morte.

È solo l’inizio di una serie di omicidi a sfondo religioso, pianificati meticolosamente da un misterioso serial killer ossessionato dai sette peccati capitali: gola, avarizia, accidia, invidia, superbia, ira e lussuria. L’indagine diventa presto una lotta contro il tempo per fermare l’assassino e i suoi macabri riti di purificazione dai vizi dell’uomo moderno (“ritorcere ogni peccato contro il peccatore”), mentre tra Somerset e Mills crescono tensioni ed emergono due visioni del mondo completamente opposte. Il tutto farcito a dovere da un pessimismo cosmico, desolante e deprimente, quasi un affresco agghiacciante della metropoli contemporanea. Fincher se ne innamorò all’istante.

IL CAST DI SE7EN E I GRANDI RIFIUTI DI AL PACINO E DENZEL WASHINGTON

In fondo Seven (conosciuto anche come Se7en) poteva diventare l’occasione per ristabilire il suo ruolo di autore dopo le brutte vicende di Alien 3. La New Line Pictures mise a disposizione un budget senza grosse ambizioni di circa 30 milioni di dollari, ignorando quello che il film sarebbe diventato negli anni a venire. Per la parte dei due detective Fincher provò a scritturare Al Pacino e Denzel Washington che però rifiutarono, ripiegando su Brad Pitt e Morgan Freeman. Per la parte del serial killer John Doe furono presi in considerazione Val Kilmer e il frontman dei R.E.M. Michael Stipe, ma alla fine fu ingaggiato Kevin Spacey. A questi si aggiunse Gwyneth Paltrow per interpretare Tracy Mills, la moglie di David.

Le riprese iniziarono con una piccola troupe, tipica dei b-movie di genere. “Il tipo di film che Friedkin avrebbe potuto realizzare dopo L’Esorcista“, disse poi Fincher. Insieme al direttore della fotografia franco-iraniano Darius Khondji (che successivamente avrebbe collaborato con registi dello spessore di Woody Allen, Haneke, Bong Joon-ho e Nicolas Winding Refn), Fincher decise di ottimizzare i tempi sul set girando in pellicola ma muovendo la macchina da presa in modo semplice e grezzo, facendosi ispirare dallo stile della trasmissione televisiva Cops. Le riprese durarono infatti solo 55 giorni.

L’ISPIRAZIONE DA UN LIBRO DI FOTOGRAFIE IN BIANCO E NERO

Eppure è proprio nella messa in scena che emerge, forse per la prima volta, l’ambizione del David Fincher autore. Il riferimento è chiaro (o meglio, è scuro) ed è quello dei noir degli anni ‘40: Seven è una perfetta attualizzazione delle atmosfere tetre utilizzate da Hollywood in quegli anni (e a loro volta ispirate dall’espressionismo tedesco) per trasmettere la paura, l’insicurezza e il pessimismo che attraversava la società statunitense nel dopoguerra.

Non è un caso infatti che il direttore della fotografia Khondji, che quando gli venne affidato lo script del film ancora capiva con difficoltà la lingua inglese, decise di affidarsi a ispirazioni di tipo visivo, nello specifico al celeberrimo libro fotografico in bianco e nero realizzato nel 1958 da Robert Frank, The Americans: di quel seminale lavoro di documentazione per immagini degli Stati Uniti (per cui aveva scritto la prefazione Jack Kerouac), il DoP volle recuperare il senso di solitudine e apatia che pervadeva le foto, insieme a quella grana che le caratterizzava e di quel senso di morte che traspariva in filigrana.

Non è un caso infatti che il direttore della fotografia Khondji, che quando gli venne affidato lo script del film ancora capiva con difficoltà la lingua inglese, decise di affidarsi a ispirazioni di tipo visivo, nello specifico al celeberrimo libro fotografico in bianco e nero realizzato nel 1958 da Robert Frank, The Americans: di quel seminale lavoro di documentazione per immagini degli Stati Uniti (per cui aveva scritto la prefazione Jack Kerouac), il DoP volle recuperare il senso di solitudine e apatia che pervadeva le foto, insieme a quella grana che le caratterizzava e di quel senso di morte che traspariva in filigrana.

Allo stesso tempo però Khondji era affascinato dal modo in cui i soggetti di quelle foto si stagliavano sull’ambiente: «c’è qualcosa di monumentale – dichiarò – ha reso quegli Americani degli anni ’50 come fossero dei giganti». Fu una foto in particolare a definire parte dell’estetica del film, e cioè quella scattata da Frank a un uomo che osservava un juke-box in un bar di Las Vegas. La continua contrapposizione che osserviamo nel film tra esterni luminosissimi e interni bui, ripresi sottoesposti di due stop e con i neri compressi dal cosiddetto bleach bypass, viene tutta dalla suggestione per quella singola foto di Frank.

LA VOLONTÀ DI CREARE UNO SPAZIO URBANO NON IDENTIFICABILE

Questo immaginario vintage resta a suo volta imprigionato in un luogo astratto e claustrofobico, quello di una città senza nome, che non vediamo mai per intero (la parte superiore delle inquadrature urbane sono sempre tagliate, omesse), perennemente bagnata da una pioggia incessante. Fincher in questo modo prova a trasmettere i concetti che stanno alla base di Seven. Da una parte viviseziona la mente del serial killer e quasi la materializza nei dettagli delle inquadrature (la sporcizia, l’usura e la corrosione degli interni sono tutte rappresentazioni del disagio psicologico); dall’altra rifiutando l’uso dello spazio come rappresentazione del reale ci costringe a muoverci in uno luogo urbano non identificabile.

Due elementi che alla fine disorientano lo spettatore: mentre la scenografia è così vivida che quasi sentiamo l’odore degli oggetti degradati e contaminati dai crimini del serial killer, dall’altra non siamo capaci di inquadrare nel suo insieme il mondo che vediamo. Ecco allora che quella città in fin dei conti potrebbe essere la nostra, perché il decadimento morale della società è ovunque e tutti ne siamo coinvolti. “Vediamo un peccato capitale ad ogni angolo di strada, in ogni abitazione… e lo tolleriamo”, ci suggerisce in fin dei conti John Doe.

IL FINALE PROIBITO E L’OSTINAZIONE DI FINCHER

Dopotutto che Fincher volesse essere spietato fino in fondo ce lo racconta anche uno dei finali più amari della storia del cinema. La famosa sequenza della scatola consegnata dal corriere alla coppia di detective mentre hanno in custodia John Doe è ancora oggi ricordata come una delle scene cult, una di quelle che rimane impressa per sempre. Quella scena però, è stata anche il principale ostacolo per la sceneggiatura di Andrew Kevin Walker. Il produttore Arnold Kopelson (Platoon, Il fuggitivo) era assolutamente contrario a concludere in quel modo efferato il film di Fincher: quello che chiedeva era un finale con qualche spiraglio di speranza, perfino di ottimismo e per questo era già pronto un finale alternativo. Ma Fincher, che aveva letto la stesura originale, non era intenzionato a bissare l’esperienza di Alien 3, e pretese un controllo creativo totale rimanendo fedele allo script di Walker. Il regista, Pitt e Freeman, si impuntarono così tanto (fino a minacciare di abbandonare il progetto) che la produzione si arrese.

Fincher girò quel finale cupo e devastante, violento ma senza una goccia di sangue, quasi una svolta horror in un film che prima ci era sembrato un crime e poi era diventato un thriller. Anche lui, in qualche modo, non fece altro che scagliare “il peccato contro il peccatore”, dove il peccatore era il pubblico, e il peccato era il suo inconscio e morboso desiderio voyeurista. Ciò che Fincher concesse, al massimo, fu far pronunciare e commentare una citazione di Ernest Hemingway a Morgan Freeman: “Il mondo è un bel posto, e vale la pena lottare per esso. Condivido la seconda parte”. Una consolazione in realtà magrissima, perché nessuno alla fine si salva nel film. Ognuno è vittima di una forza invisibile e nichilista nella quale è travolto e annientato.

I TITOLI DI TESTA DI SEVEN: UNA VERA RIVOLUZIONE

Oltre a tutto questo c’è un altro aspetto per cui oggi Seven è ricordato nei libri di storia del cinema: i suoi titoli di testa; tanto che il New York Times li ha definiti “una delle più importanti innovazioni del design degli anni ’90”. Kyle Cooper, il giovane designer che ci lavorò all’epoca, impiegò circa due giorni di riprese e cinque settimane di montaggio. Seguì scrupolosamente le indicazioni di Fincher che aveva in mente una sequenza di apertura instabile, irregolare e sporca proprio per rappresentare fin da subito la struttura mentale dell’assassino John Doe.

Infatti, sulla musica dei Nine Inch Nails, si susseguono per circa due minuti un centinaio di inquadrature con fotogrammi graffiati e sfuocati, restituendo quasi un disturbo nella pellicola (ma anche nella testa del serial killer). Non solo, i titoli di apertura avrebbero dovuto avere una funzione narrativa e infatti guardandoli con attenzione notiamo molti elementi che ritroveremo poi durante il film: una persona che si raschia via i polpastrelli delle dita, scrive su dei fogli evidenziando e cancellando parte di testi, sviluppa fotografie e usa le forbici per tagliare pezzi di pellicola. A conferma che i titoli di testa siano organici a tutta la narrazione c’è il fatto che il credit di Kevin Spacey viene volutamente omesso, proprio per lasciare il pubblico all’oscuro dell’identità finale del killer.

Distribuito il 22 settembre 1995, Seven ha incassato più di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 230 milioni di dollari nel resto del mondo: un totale di quasi 330 milioni di dollari, a fronte di un budget di 30 milioni. Un successo clamoroso al botteghino, a cui seguì persino una nomination agli Oscar per il montaggio di Richard Francis-Bruce. Diventato con gli anni un film di culto, riletto oggi rimane non solo una delle pietre miliari dei film degli anni ‘90, ma soprattutto la pellicola che rilanciò Fincher nell’industria cinematografica. Tanto che da molti viene considerato – al netto di Alien 3 – il suo vero esordio alla regia, la prima occasione che ebbe di mostrare al mondo non solo la sua capacità organizzativa sul set ma soprattutto il suo sguardo profondamente autoriale. Senza Seven non solo non avremmo avuto film come Zodiac o serie TV come Mindhunter. Probabilmente non avremmo mai avuto nemmeno David Fincher.