Se foste stati tra i pochi coraggiosi giornalisti che hanno resistito alla tentazione di abbandonare la sala prima del termine dell’insostenibile Woodshock, avreste potuto finalmente spiegarvi l’espressione di disappunto che si era palesata sul volto del presidente della Mostra Alberto Barbera quando, annunciando il film alla conferenza di presentazione, a proposito delle registe della pellicola si era lasciato sfuggire un ironico «anche loro evidentemente hanno sentito questo bisogno impellente di fare un film».

Le registe in questione sono Kate e Laura Mulleavy, stiliste fondatrici del celebre marchio Rodarte, e se resta un mistero il motivo per cui i selezionatori della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia abbiano deciso di ospitare il nuovo film con Kirsten Dunst (il cui nome, probabilmente, è la risposta alla domanda che abbiamo appena sollevato), non è affatto incomprensibile perché sia stato collocato nella sezione Cinema nel Giardino, giacché la sua visione consiste nel buttare 100 minuti del vostro tempo alle ortiche.

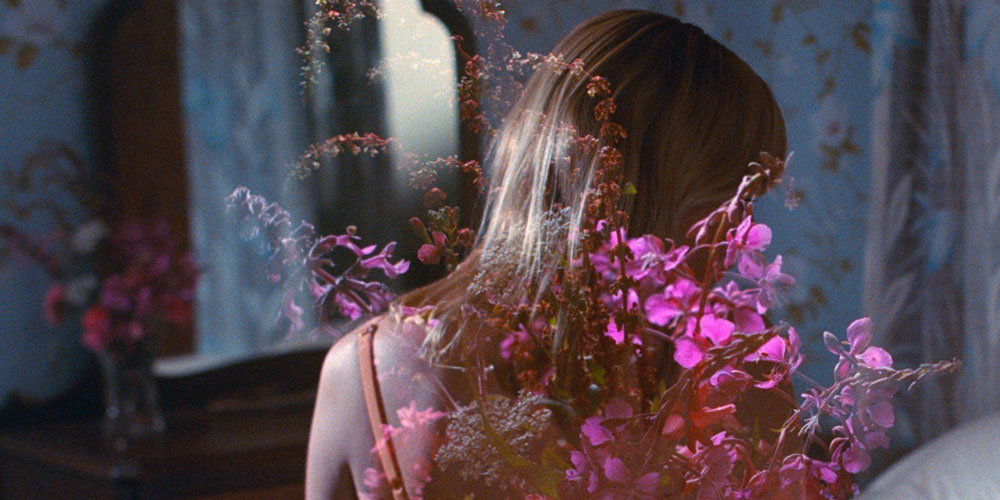

Woodshock è esteticamente bello. Clamorosamente bello. Le inquadrature, i colori, le scenografie, i flare, le sovrapposizioni e molte idee visivamente originali fanno del film un lavoro così affascinante per gli occhi da renderlo una perfetta copertina per il prodotto delle Mulleavy (che qui strizzano l’occhio agli hipster). Proprio questa vocazione modaiola rappresenta però un problema, seppur di gran lunga quello più trascurabile dell’intera opera: dopo qualche minuto l’impressione è quella di trovarsi davanti alla meravigliosa pubblicità di un profumo.

Scordate la straordinaria eleganza (quella intesa sì in senso cinematografico) di Tom Ford dietro la macchina da presa: all’innegabile talento formale delle Mulleavy non corrisponde purtroppo il minimo guizzo creativo in termini di sceneggiatura (e per la gioia dei cinefili di tutto il mondo le sorelle hanno avuto anche l’ambizione di improvvisarsi sceneggiatrici); pertanto Woodshock diventa una sorta di celebrazione sacrale di un’idea perversa di cinema, una concezione indigeribilmente superficiale per la quale all’apparenza non corrisponde alcuna sostanza. Inconcepibile che siano proprio due designer – seppur di moda – a dimenticare il motto Sullivaniano per cui «la forma viene dopo la funzione». In Woodshock c’è solo forma, e non è quasi mai al servizio della storia.

Quando la pur brava Dunst piange sullo schermo, il suo amico Nick (il Joe Cole visto anche in Eye On Juliet) nicchia o il suo compagno in affari Pilou Asbæk (l’Euron Greyjoy di Game of Thrones) si inalbera, il mix con cotanta patinata bellezza sarebbe vicinissimo a suscitare un risultato risibile. Usiamo il condizionale però, perché purtroppo a impedire il manifestarsi dell’ilarità che Woodshock meriterebbe, c’è un inesorabile senso di noia che stordisce lo spettatore e ne divora ogni speranza di restare sveglio su quelle poltroncine, improvvisamente mai state così comode.

Paradossalmente, sembra proprio che nel loro sforzo di immaginare la vita dei comuni mortali, le Mulleavy tratteggino esistenze borghesi che si trascinano in una vuota noia – che involontariamente le registe sostituiscono a ogni emozione – da colmare con l’abuso di cannabinoidi. Una vacuità che si sostituisce al benché minimo accenno di intreccio narrativo: una ragazza depressa che ha da poco aiutato la madre malata a morire, fa uso di cannabis con un additivo particolarmente potente e pericoloso. Materiale a stento sufficiente per un cortometraggio, che viene però allungato oltre ogni tollerabilità.

Chi lo sa, forse presentarsi in sala in preda al THC permetterebbe di capire cosa è balenato nella mente di queste nuove leve del cinema mondiale che ci auguriamo tornino quanto prima a disegnare vestiti o – meglio ancora – fondino uno studio pubblicitario. Nel dubbio, il consiglio è quello di limitarvi ad ammirare la bellezza del trailer. Meglio non rovinarlo con la visione del film.